収蔵品展

1962頃

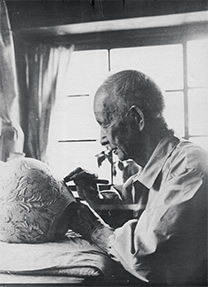

明治5(1872)年、茨城県真壁郡下館町(現・筑西市)に生まれた板谷波山(本名、嘉七、1872-1963)は、開校間もない東京美術学校で木彫を学びました。教師として赴任した石川県工業学校で本格的に陶芸の研究を始め、最新の釉薬技術や西洋のアール・ヌーヴォー図案から多くを学びます。明治36(1903)年、陶芸家として独立することを決心し上京。東京田端に築窯し、郷里の筑波山にちなんで「波山」と号しました。「芸術としてのやきもの」を目指した波山は、卓越した彫刻技術を活かした薄肉彫と、釉下彩による豊かな表現によって「葆光彩磁」などの格調高い独自の作風を確立していきます。昭和9(1934)年に帝室技芸員、同28(1953)年には陶芸家として初の文化勲章を受章するなど、近代陶芸史に大きな足跡を残しています。

本展は板谷波山の没後50年を記念し、新出の作品・資料など近年の研究成果を踏まえ、代表作約150点と資料によって波山芸術の全貌を紹介するものです。

展示構成

I 東京美術学校から石川県工業学校へ

幼少時代、やきもの作りに憧れた波山。しかし東京美術学校には、まだ陶磁制作を学ぶ学科はなかった。波山は高村光雲から彫刻を学び、岡倉天心に芸術の教えを受ける。卒業後、教師として赴任した石川県工業学校は、窯業化学の最先端の学舎だった。

II 陶芸家「波山」誕生

31歳、陶芸家として独立を決心した波山。窯を築いたのは、故郷の筑波山が見える東京田端だった。東京美術学校時代に培った彫りの技と、石川県工業学校で学んだ釉薬化学の知識が波山の芸術に注ぎ込まれた。

III やきものを芸術に

更紗の模様や仏像の光背など、東洋の古典意匠を研究した波山。「光りを包み隠す」を意味する艶消し釉「葆光彩磁」を完成させ、格調高い独自の表現を築き上げた。大型作品が集中しているのもこの時期。

IV 波山、円熟期の挑戦

葆光の時代を経て、単色釉の研究へ。日本では大正から昭和にかけて、中国古陶磁の鑑賞ブームが起こる。この頃、波山は茶道具の制作に本格的に取り組む。田端の工芸家たちとの素材を超えた「共作」も生み出された。

| 会期 | 2014/04/03(木)-2014/04/29(火) |

|---|---|

| 開館時間 | 午前10時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日(ただし5月5日は開館、7日(水)休館) |

| 入場料 | 一般 1,000円、高大生 800円、小中生 400円 20名以上の団体は各2割引。土曜日は中学生以下無料 |

| 主催 | 山形県、山形美術館、山形新聞・山形放送、毎日新聞社 |

| 共催 | (公財)山形県生涯学習文化財団 |

| 後援 | 山形市 |

| 協賛 | 山形銀行、日本写真印刷 |

※「平成26年度 文化庁 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ」申請中

(「山形県文化芸術創造発信事業」)

葆光彩磁柘榴紋様細口花瓶 大正8年

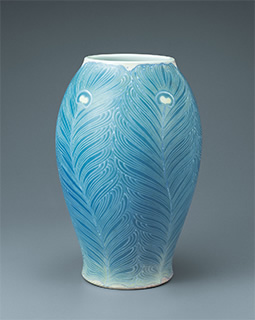

葆光彩磁孔雀尾文様花瓶 大正3年頃

茨城県陶芸美術館

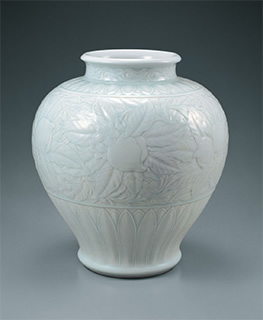

八ツ手葉彫刻花瓶 大正8年

重要文化財 葆光彩磁珍果文花瓶 大正6年

泉屋博古館分館

窯変一輪生 銘 深山紅葉 昭和6年頃

青磁鳳耳花瓶 昭和19年

茨城県陶芸美術館

葆光彩磁花卉文花瓶 昭和3年

出光美術館

葆光彩磁牡丹文様花瓶 大正後期

佐野市立吉澤記念美術館

葆光彩磁草花文花瓶 大正6年頃

石川県立美術館

彩磁美男蔓水差 昭和26年

出光美術館

白天目茶碗 大正12年

出光美術館

紫陽花文茶盌 昭和38年

佐野市立吉澤記念美術館

青磁香爐 昭和初期

分琳茶入 銘 龍宮 大正12年頃

出光美術館

茨城県指定有形文化財 氷華磁仙桃文花瓶 大正12年頃

茨城県陶芸美術館

※会期中一部展示替えがあります

関連イベント

![]()

【記念講演会】荒川正明(本展監修者/学習院大学教授)「板谷波山の陶芸」

5月5日(月・祝) 14:00~ 3階ホール

※当日先着80名、参加無料(要観覧券)

![]()

【作品解説】花井久穂(茨城県陶芸美術館学芸員)

5月3日( 土・祝) 14:00~ 板谷波山展会場

※参加無料(要観覧券)

![]()

【ワークショップ】「焼き物って何? 器に色をつけてみよう!」協力:山形大学大学院地域教育文化研究科

4月26日( 土) 14:00~ 3階ホール

※ワークショップ内容等の詳細は山形美術館にお問い合わせください

※参加は無料ですが、本展入館料が必要です